江河奔腾看中国|大河之“安”

黄河之水天上来,奔流到海不复还。

从青藏高原到渤海湾,大河汤汤,蜿蜒5464公里,历经4000多米海拔落差,孕育5000年中华文明。

从水患频繁到岁岁安澜,日月轮转,黄河文化在传承中创新,治黄事业在探索中优化,流域发展在转型中提质。

大河奔涌,积聚万壑归流的洪荒伟力,奏响新时代的澎湃乐章。

点击收听第四集:大河之“安”↓

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

——《登鹳雀楼》

古鹳雀楼,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河岸东,只存世700余年,毁于战火之中。后又因黄河泛滥,河床变址,故址亦淹没不存。直到2002年,重修后的鹳雀楼再次与黄河 “同框”。

位于黄河岸边的鹳雀楼(2014年12月15日摄)。新华社记者 王颂 摄

自北向南奔流而来的黄河,在晋、陕、豫交界处转弯东去。得益于得天独厚的灌溉条件,这里成为了山西地区小麦成熟最早的区域。但又由于弯大水急,黄河洪水也经常破堤毁田。

在中国传统文化里,牛是镇水神兽。黄河大铁牛位于毗邻鹳雀楼的蒲津渡遗址上,已近1300岁。它们面向黄河,怒目圆睁,前腿蹬后腿蹲,肌肉线条非常优美,体现了一种很雄壮的气势。

这是铁牛及其旁边的铁人。新华社记者 王学涛 摄

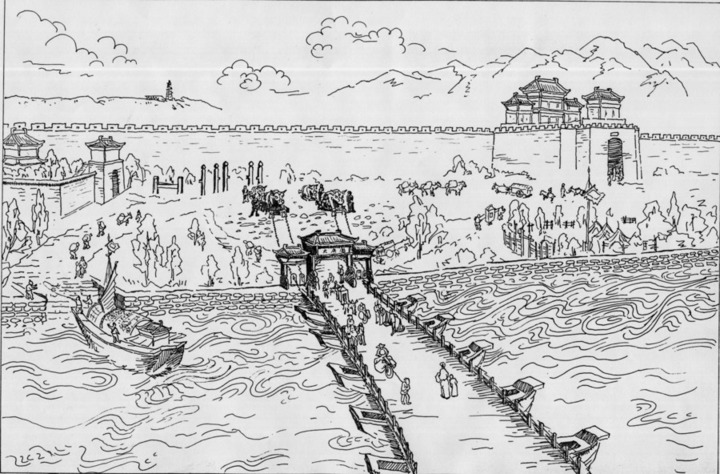

作为曾经运送粮食、铁、盐等物资的重要通道,蒲津渡是古代黄河中游的一个重要渡口。但之前的蒲津浮桥为竹索连舟浮桥,用木桩做地锚,很容易被黄河冲坏。到唐开元年间,唐玄宗决定举全国之力修建新的蒲津浮桥。这一“国家工程”改“竹缆连舟”为“铁索连舟”,并在黄河两岸各铸4尊铁牛为固定地锚。

这是蒲津渡浮桥繁盛图。(资料图片,由蒲津渡遗址博物馆提供)

这批铁牛可不是普通的牛,它们身下斜柱桩的构造和作用是古代桥梁工程的典范。每尊铁牛下方,都有和牛身相连的6根长铁柱,牢牢扎入地下。同时,柱桩上反向伸出的“出脚”,增大了阻力,保证了上部铁牛的稳定、坚固。

这是铁牛及其下面的斜铁柱。(资料图片,由蒲津渡遗址博物馆提供)

俗话说“三十年河东,三十年河西”,就发生在铁牛脚下这片土地。黄河铁牛坚守岗位约500年后,因浮桥被毁、黄河改道,渐渐没入泥沙,直到1989年被考古发掘才重新面世。

这是20世纪90年代初的挖掘现场。(资料图片,由蒲津渡遗址博物馆提供)

千年后的今天,数座现代化桥梁犹如道道霓虹飞跨黄河两岸。黄河铁牛早已失去地锚的作用,但它们依然保持“沧桑未改牛脾气,进退还凭铁骨头”的气势。

这是禹门口黄河大桥,连接山西省运城市河津市、陕西省渭南市韩城市。新华社记者 吴炜玲 摄

歌声

记录着

一个国家栉风沐雨的沧桑历程

黄河

见证了中华民族的苦难

也陪伴着中华民族的奋起

在游人如织的壶口瀑布岸边,有个专拍“天下黄河一壶收”美景的摄影师。他叫吕桂明,家就住在黄河岸边。

这是吕桂明在拍摄壶口瀑布。新华社记者 马志异 摄

吕桂明一拍就是二十多年,记录下了壶口瀑布令人欣慰的变化。吕桂明说,黄河的水质越来越好,泥沙越来越少,二十多年来,每年都有变清,而且时间是越来越长,像今年这个清水时间可能有两三个月时间。

这是2021年8月17日,吕桂明在山西吉县黄河壶口瀑布拍摄的“清流飞瀑”。

吕桂明所在的吉县曾是国家扶贫开发工作重点县。从上世纪90年代起,当地政府加大壶口旅游景区的开发建设。很多和吕桂明一样的黄河儿女都吃上了旅游饭。

这是吉县中市村村民赵三管,每天早上他都拉着自家毛驴来到壶口瀑布景区“上班”,供游客摆造型拍照片。新华社记者 吴炜玲 摄

吉县处于北纬36度,是苹果最佳优生区之一。得益于这一地理优势,当地逐步发展起以苹果为主导的产业链。

漫山遍野的苹果树也给村民带来实实在在的经济效益。2020年,吉县苹果入选中欧地理标志首批保护清单。

在山西省临汾市吉县苹果种植基地里,成熟的苹果挂满枝头。新华社记者 徐伟 摄

欢欣的锣鼓

是黄河岸边儿女

表达情感最直接的方式

这里是黄河岸边的“明星村”——龙门村。2021年底,全村固定资产达到32亿元,吸收村民就业1600余人,人均纯收入3.7万元。

这是龙门村村貌。(图片由龙门村提供,原建发摄)

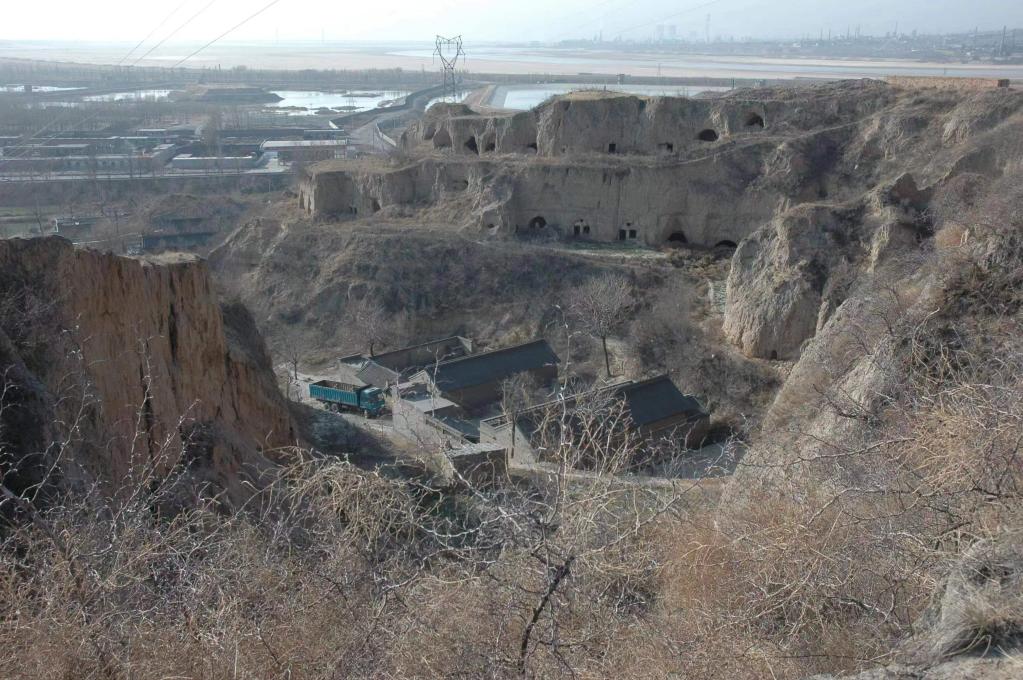

龙门村,“北靠荒山南靠滩,西临黄河没有川”。“鱼跃龙门”的愿望,道出人民对美好生活的向往。但曾经的龙门村地瘠民穷。人们想要跃出穷窝,只能靠实干。

这是昔日龙门村民居。(资料图片,由龙门村提供,原建发摄)

1996年,原贵生当选龙门村党委书记。他和村民代表一起,四处参观学习,决定走一条发展集体经济、实现共同富裕的道路。

在山西省河津市清涧街道办龙门村,原贵生(右三)和村民聊天。(2017年11月8日摄)。 新华社记者 詹彦 摄

龙门村发动全村党员群众集资入股,通过入股分红的方法,村办企业不断壮大并进行技术改造,走环境友好和产业循环的发展路径,逐步形成了煤焦化、精细炭黑、旅游等多种支柱产业。

目前龙门村已经实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。

8月23日在山西吉县拍摄的黄河壶口瀑布(无人机照片)。新华社发(吕桂明 摄)

大河安澜,奔流向前。

奔流是黄河的姿态,

奋斗是人生的姿态。

正如那首黄河岸边的千古绝句

“欲穷千里目,更上一层楼。”

勤劳智慧的黄河儿女,

正朝着共同富裕的目标稳步前行,

他们正在创造历史,

创造自己的美好生活。

0:38

/6:08

出品人:孙志平、赵东辉

监制:樊华、柴海亮

总编导:吴炜玲

编导:何莉

记者:吴炜玲、何莉、赵阳、王江环

海报支持:夏勇

配音:吴炜玲

制作:新华FM工作室

新华社音视频部 山西分社

联合出品

- 2022-10-05“奋进新时代”主题成就展引发观众参观热潮 感悟伟大成就 汲取奋进力量

- 2022-10-05【江河奔腾看中国】奋力绘就新时代淮河安澜人水和谐新图景

- 2022-10-05欢度国庆节 喜迎二十大

- 2022-10-05喜迎二十大|陕西:写好黄土地上新时代新答卷

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号