喜迎二十大|陕西:写好黄土地上新时代新答卷

点击查看

新华社西安10月4日电 题:坚持生态优先理念 打造内陆创新高地——陕西:写好黄土地上新时代新答卷

新华社记者孙波、郑昕、付瑞霞

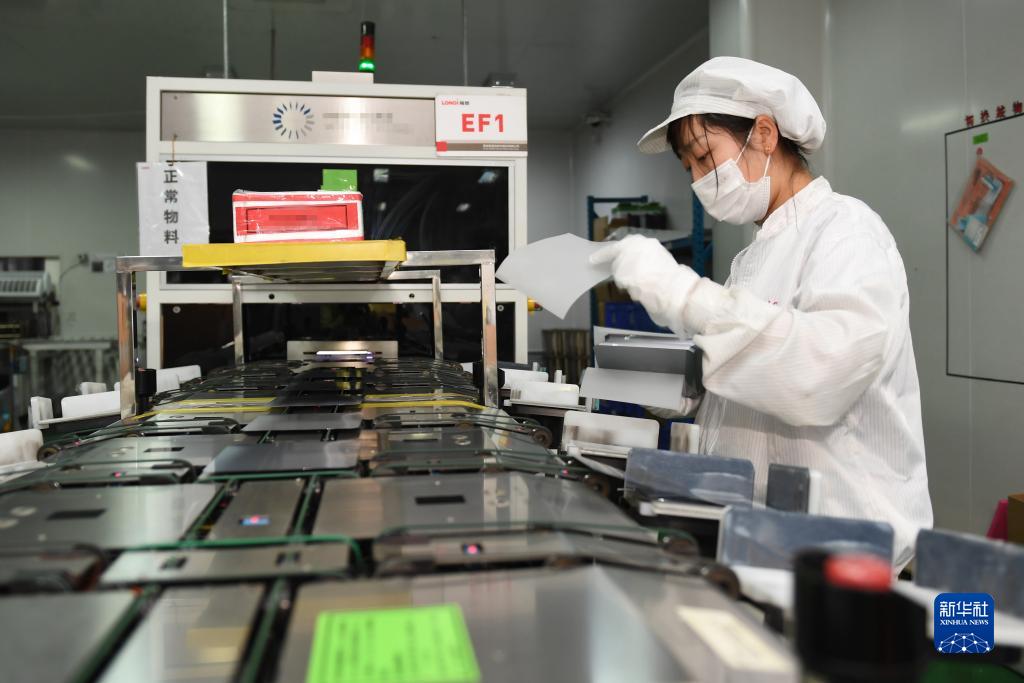

“这个项目的电池转换效率、单片加工成本达到业界领先水平,满产后全年产值可达300亿元,解决8000人就业。每年产出的电池放到咱们项目上去发电,每年的发电量相当于三峡水电站的一半。”隆基绿能科技股份有限公司西咸新区基地负责人曹允波介绍道。

金秋时节,记者来到黄土地上全球单体最大的光伏电池生产研发基地,走进园区内的秦创原光伏创新中心——隆基中央研究院,200多米长的中试线映入眼帘,设备发出低鸣声,科研人员聚在一起一边查看显示屏参数,一边进行着讨论。

科研人员在秦创原光伏创新中心——隆基中央研究院中试线上工作(2022年9月23日摄)。新华社记者 李一博 摄

完成技术攻关迈出实验室、即将走向量产的晶硅太阳能电池,将在这里完成从研发到生产的最后一百米。

“电池转换效率每提高0.01个百分点都意义重大。”隆基中央研究院副院长徐希翔说,自2021年4月至今,隆基绿能已经11次刷新电池转换效率的世界纪录。

科研人员在秦创原光伏创新中心——隆基中央研究院中试线上工作(2022年9月23日摄)。新华社记者 李一博 摄

在他陈设简洁的办公室,记者一眼就看到了装在相框里的光伏电池,这是去年10月隆基研发团队将一款电池的转换效率提升至26.30%、刷新世界纪录后制作的纪念品。如今,这一数值已被他们提升至26.50%。

“2010年刚回国的时候,国内光伏行业的研发制造设备中有90%以上依赖进口。经过全行业的努力,目前我国在这一领域已经实现了自主可控。”徐希翔对记者说。

2020年4月,习近平总书记在陕西考察时强调,加快转变经济发展方式,把实体经济特别是制造业做实做强做优。牢记总书记的殷殷嘱托,陕西全力推动科技和经济紧密结合、创新成果和产业发展紧密对接,让更多科研成果直接面向经济主战场。

在隆基绿能科技股份有限公司西安切片工厂,工人在进行检测包装作业(2022年1月18日摄)。新华社记者 李一博 摄

在隆基绿能科技股份有限公司西安切片工厂,工人在进行检测包装作业(2022年1月18日摄)。新华社记者 李一博 摄

“这个橡皮泥一样的东西在遭遇外力冲击后会‘遇强则强’。”指着一款新型材料,陕西拓锐考新材料科技有限公司负责人、西安交通大学化学院副院长张彦峰告诉记者,这个基于西安交大科研成果的纳米智能吸能材料项目,去年借助秦创原春种基金支持,仅42天就孵化成为企业,4个月内实现了成果产品化。如今,这款材料已经应用到体育运动装备、摩托车骑行服等的制造上。

在位于秦创原总窗口所在地陕西省西咸新区的陕西拓锐考新材料科技有限公司,工作人员展示自主研发的纳米智能吸能慢回弹护具(2022年6月17日摄)。新华社记者 李一博 摄

“公司的名字借用兵马俑的英文,来彰显陕西人锐意进取、只争朝夕的‘拧劲儿’。”张彦峰介绍,拓锐考的发展历程,是陕西抓好要素投入和服务保障,发掘培育一批创新力强、成长性高的科技制造业企业的缩影。“我身边越来越多高校教师主动参与创新链与产业链的深度融合,为国家的产业转型升级贡献力量。”他说。

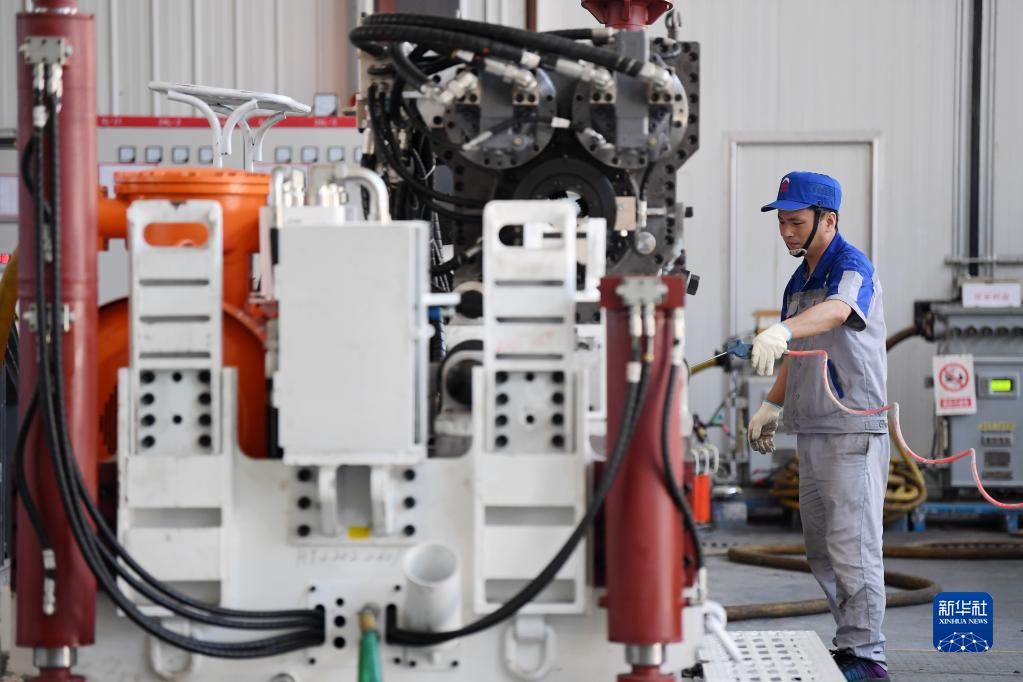

在位于秦创原总窗口所在地陕西省西咸新区的陕西太合智能钻探有限公司,工人准备对智能定向钻机进行性能调试(2022年6月17日摄)。新华社记者 李一博 摄

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,陕西持续做好生态环境保护工作。秦岭陕西段生态环境优良等级面积达99%,黄土高原成为全国增绿幅度最大区域,承担南水北调中线工程70%水量的汉江、丹江实现“一泓清水永续北上”。

“快看,那就是‘东方宝石’朱鹮!”

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局局长牛克胜走在前面,顺着他手指的方向,记者看到刚刚完成采收的稻田里有朱鹮成群结队地落下觅食,频频还有白鹭、苍鹭飞过。

两只朱鹮在陕西省洋县谢村镇一片收割后的稻田里嬉戏(2022年9月22日摄)。新华社记者 陶明 摄

“朱鹮曾广泛分布于俄罗斯远东、朝鲜半岛、日本和中国一些地区。20世纪中叶以来,朱鹮栖息地面积不断缩小,种群数量锐减。人们曾普遍认为,野生朱鹮已经灭绝。”牛克胜说道。

“不过令人欣慰的是,我国现在朱鹮的数量已经有7000余只了。”牛克胜笑着说,“今年,这里共诞下48只朱鹮幼鸟,为历年来最多。”

在被稻田环抱的陕西朱鹮人工繁育中心,记者看到优雅高洁的朱鹮在宽大的网笼里振翅欢叫,饲养室中几只在野外受伤被送来的朱鹮,正在工作人员的悉心呵护下康复。

位于汉中市洋县的陕西朱鹮人工繁育中心放飞大笼(2021年5月12日摄,无人机照片)。新华社记者 陶明 摄

牛克胜告诉记者,朱鹮种群的扩大正是陕西从“国之大者”高度狠抓生态环境保护、生物多样性恢复增长的一个生动而又有力的见证。

“我们将继续努力,不断提升野外种群监测水平和人工繁育能力,计划通过几代朱鹮养护人的不懈努力,到2049年在全国更多省份建立朱鹮野外种群,争取让这个物种以秦岭为中心逐步向东亚历史分布地恢复。”牛克胜对未来充满信心。

- 2022-10-05喜迎二十大 | 坚守平凡岗位 奋斗创造未来

- 2022-10-05更好保证人民当家作主——从全过程人民民主看中国特色社会主义制度优势

- 2022-10-05思想的力量丨从鼓山到健康中国

- 2022-10-04天津这十年这样抓紧“牛鼻子”,打破“一亩三分地”……

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号