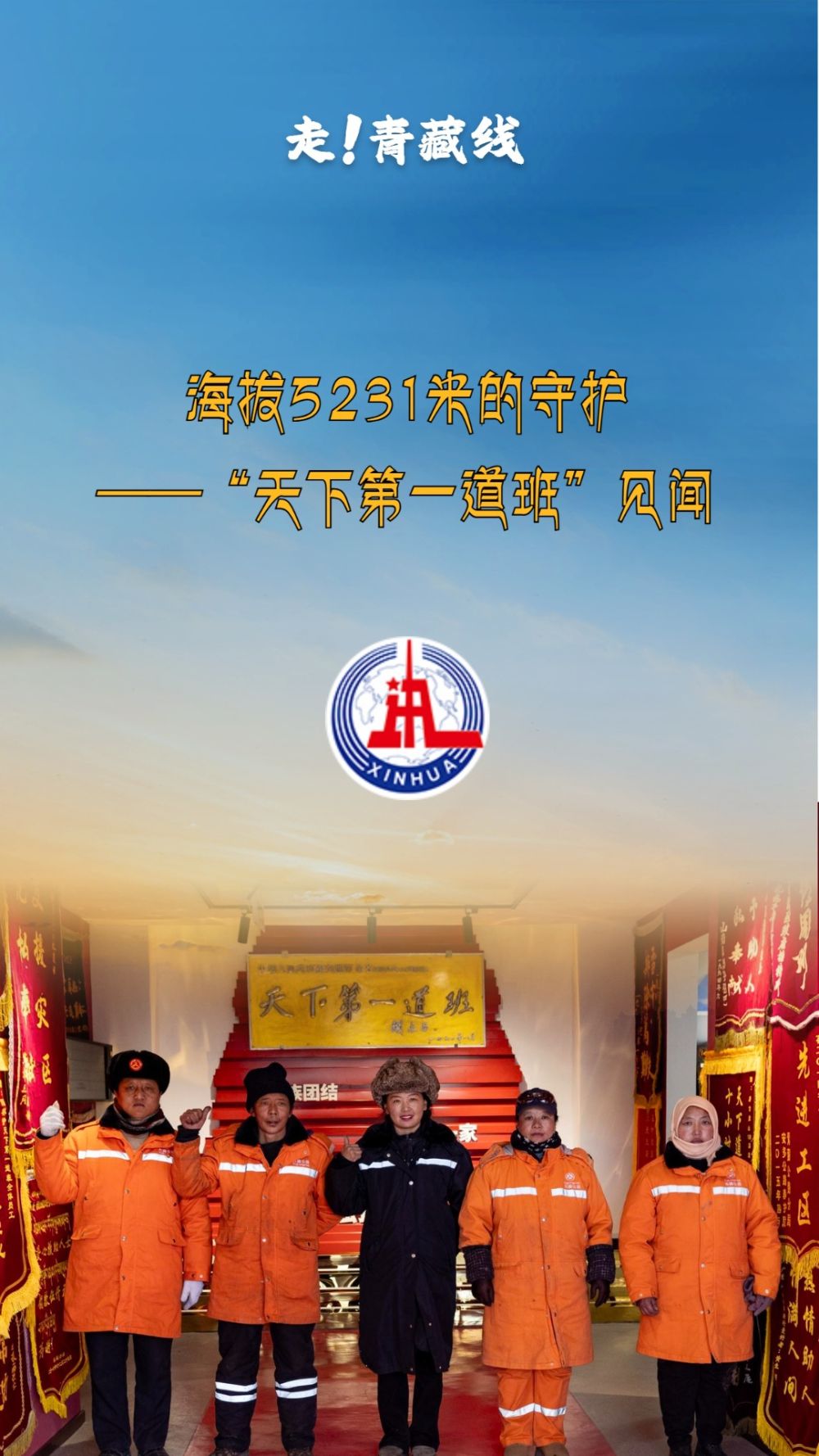

走!青藏线|海拔5231米的守护——“天下第一道班”见闻

原标题:走!青藏线|海拔5231米的守护——“天下第一道班”见闻

新华社拉萨12月7日电(记者白明山、格桑边觉、刘洪明)从西藏那曲安多县城出发,沿着109国道北上80多公里,就来到青藏公路最高点——唐古拉山口。

这里海拔5231米,常年大风严寒,年平均气温零下10摄氏度左右,一年中8级大风天气达120多天。然而,风雪再大,此路段常年畅通,这背后就有“天下第一道班”的默默付出。

“天下第一道班”部分养路工人在唐古拉山口合影(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

他们是世界上海拔最高的公路养护道班,成立于1954年青藏公路通车之时,当时被称为“109道班”,1990年12月被原交通部命名为“天下第一道班”,2023年更名为青藏公路事业发展和应急保障中心安多养护段109养护保通点。

这是位于海拔5100多米的“天下第一道班”办公点(无人机照片,12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

109养护保通点成立70年来,负责管养青藏公路海拔最高、工作条件最艰苦的59公里路段,一代代道班职工接力驻守“云端”,顶风冒雪、以路为家,用生命守护这条“天路”的畅通。

这是“天下第一道班”养护段内的青藏公路(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

记者一行到达唐古拉山口时,7名身穿橙色制服的养路工人,正在用铁锹修补路肩。尽管太阳高悬,风速却不小,用来警示隔离的锥形交通路标不断被大风吹倒,工人们不时要把它们扶正。

“天下第一道班”养路工人在唐古拉山口修补路肩(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

养路工人次仁多吉说:“这就是我们的日常工作,要定时养护道路,今天的天气已经算是好的了。记得2018年的一场大雪,山口出现堵车,我们铲了7天7夜的雪才疏通道路,手脚冻得没有一点知觉。”

记者随养路工人来到了养护保通办公点。办公点虽然比唐古拉山口海拔低,但也超过5000米。39名养路工人常年在此坚守。

这里的救助站吸引了记者的注意。进入房间,内有床铺、氧气瓶、抗高反药等物品,四面墙上挂满锦旗。一封毛笔书写的红底感谢信格外显眼,信中表达了对地嘎、东力、次仁多吉三名养路工人的感谢。信中写道:“在那漫长的10个小时里,你们不顾危险和疲惫,想尽办法让我脱险。”

地嘎在展示救助站中陈列的锦旗(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

“事情发生在今年7月。当时,我们正在路上巡检,一名来自郑州的摩托车骑手翻车倒在路边的沟里,我们费了很大劲才救上来。”不善言辞的地嘎说起救援过程只是聊聊数语。

这样的故事不胜枚举,至今还在唐古拉山上延续。一面面锦旗背后,是一代代养路工人的用心付出。

养路工人在“天下第一道班”纪念馆内合影(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

养路工人扎郎1962年参加工作,常年在高寒缺氧环境中工作,曾多次昏倒在岗位上。他一生只请过5次假,最后牺牲在工作岗位上。

“天下第一道班”的养路工人们乘车去养护道路(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

地嘎是“路二代”,妻子也是一名养路工人,5岁的儿子就跟在他们身边。地嘎的宿舍位于职工宿舍的最边上,两间房,外加一层阳光棚。屋里有铁灶、床等生活用品,阳光棚的角落里散落着儿子的玩具。

“在这儿工作累吗?”记者问。他笑着说:“累,但能帮助过往的人,心里非常开心。”

养路工人益西曲珍(右)和一岁多的儿子扎西罗布在“天下第一道班”的职工宿舍中(12月1日摄)。新华社记者 姜帆 摄

走出办公点,五十米开外是“司机之家”,过往司机可在这里歇脚。屋内,一边摆放着几张沙发,一边是小超市,提供方便面、饼干、纸巾等物品。

已是中午一点多,记者和安多养护段副段长尼玛次仁在这里一起吃了方便面。透过窗户,阳光打在尼玛次仁的脸上,他的嘴唇紫黑,眼里血丝缕缕。“养路工人最不容易,他们吃住都在办公点,有的还带着孩子。希望你们多关注关注他们。”尼玛次仁朴实地说。

在雄鹰难以飞过的唐古拉山口,一代代养路工人“甘当路石”,传承着“两路精神”。(海报制作:姜帆)

- 2024-12-07中老铁路沿线开发渐入佳境

- 2024-12-07天山南北好“风光”——新疆打造全国能源资源战略保障基地观察

- 2024-12-07国产大飞机C919通航城市达10个

- 2024-12-07数读中国|秋粮积累收购达1.2亿吨 种粮“好收成”加速变成农民“好收益”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号