时政新闻眼丨再赴陕西考察,习近平关注这些“国之大者”

去年4月,习近平总书记在陕西考察时,谆谆告诫各级党委和领导干部:要自觉讲政治,对国之大者一定要心中有数。时隔一年多,本月13日,总书记再赴陕西考察。透过第一天的行程,可以看到他的殷殷关切,可以领悟何为“国之大者”。

△9月13日考察点示意图

首站看煤化工项目:

绿色发展 鲜明导向

13日上午,习近平来到国家能源集团榆林化工有限公司,了解循环经济煤炭综合利用项目建设情况。

这个项目,是国家发改委在“十三五”期间核准的最大单体煤化工项目,总投资超过1200亿元。

△俯瞰国能榆林化工有限公司,管廊栉比、塔罐林立。(总台记者白龙飞拍摄)

何谓煤化工?简单说,就是以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。

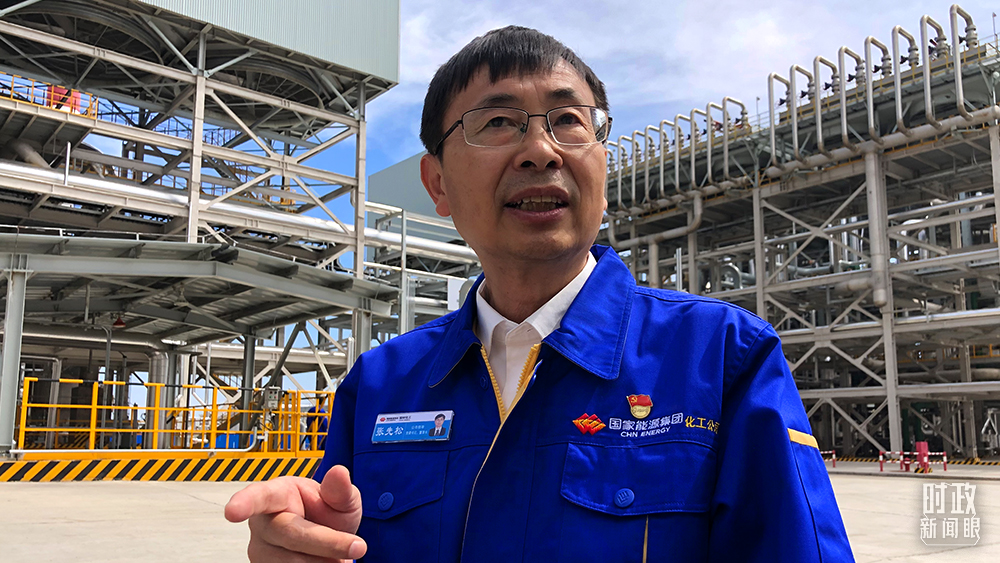

项目负责人张先松说,榆林化工实现了从煤炭到甲醇、再到聚烯烃及各种化工产品的完整产业链条。

△榆林化工年产40万吨的乙二醇项目。(总台央视记者许永松拍摄)

△榆林化工张先松。(总台央视记者许永松拍摄)

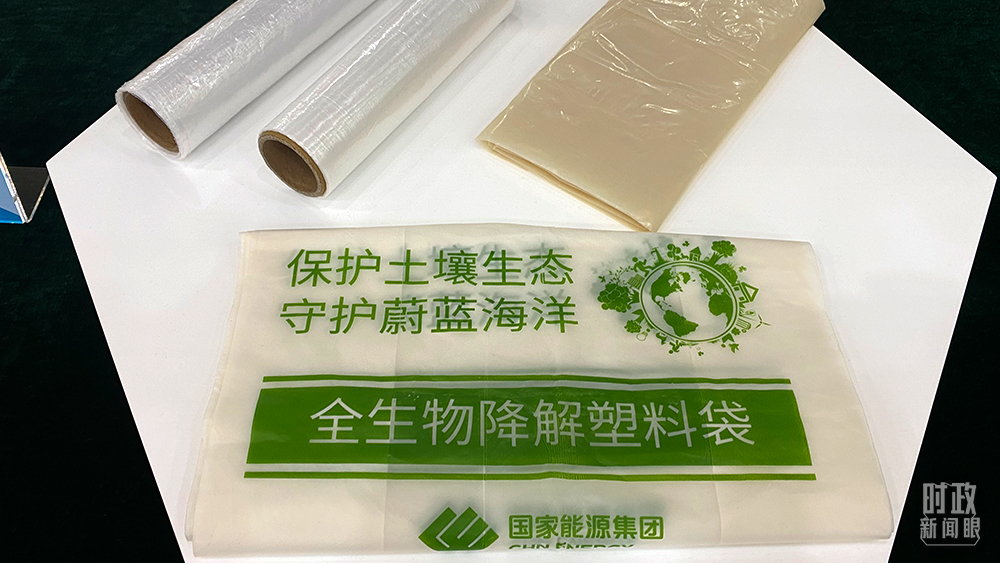

整个过程,如果用颜色变化来形容,是“化黑为白”;如果用最终成果来评价,是“低碳环保”,因为产业链中诞生了“可降解材料”。

张先松给《时政新闻眼》展示了榆林化工的创新转型产品:用医用可降解材料制造的可吸收缝合线、骨骼支架,能够减少白色污染的可降解一次性塑料用品······

△现场陈列的可吸收缝合线、骨骼支架等。(总台央视记者姚瑶拍摄)

“化黑为白”的背后,是总书记十分看重的绿色发展和循环经济。

今年4月30日,他在主持中央政治局第29次集体学习时说,要抓住资源利用这个源头,推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用,全面提高资源利用效率。

△全生物降解塑料袋。(总台央视记者李辉拍摄)

总书记为什么看重绿色发展、循环经济?一个重要原因是,目前我国的生产和生活体系向绿色低碳转型的压力都很大,实现2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和的目标任务极其艰巨。

承诺早已作出。今年4月17日,习近平在同法国德国领导人举行视频峰会时重申,中方言必行,行必果,我们将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,全面推行绿色低碳循环经济发展。

△榆林化工中心控制室。(总台央视记者马超拍摄)

五年前,2016年7月,习近平曾在宁东能源化工基地考察当时世界上单体规模最大的煤制油项目。他当时强调,“社会主义是干出来的!”

这次赴陕北,总书记首站看煤炭综合利用项目,也是在宣示:要坚持绿色发展理念,建设人与自然和谐共生的美丽中国。

△榆林化工。(总台央视记者黄京辉拍摄)

情系黄土高原:

永续发展 千秋大计

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。

2018年5月,习近平总书记在全国生态环境保护大会举例说:“河西走廊、黄土高原都曾经水丰草茂,由于毁林开荒、乱砍滥伐,致使生态环境遭到严重破坏,加剧了经济衰落。”

这位从黄土高原走出来的最高领导人,始终关注着永续发展的千秋大计。

13日,习近平来到米脂县银州街道高西沟村考察,关注推进水土流失治理等情况。

△日出时分,天光照亮高西沟村,黄色与绿色交织在一起。(总台国广记者李晋拍摄)

高西沟位于米脂县城北20公里处, 是典型的黄土高原丘陵沟壑区。

从上世纪50年代开始,村民们经过几代人的努力,推动形成了“三二一”模式,也就是三份林地、二份草地、一份田地。高西沟从一个水土流失的秃山沟,治理成为山清水秀的“好江南”。

△高西沟村林草覆盖率达到70%。(总台国广记者李晋拍摄)

高西沟村坚持退耕还林还草,还发展起了小米、苹果、养殖等产业。

小米,就是去皮之后的谷子。高西沟村所在的米脂县,“以其地有米脂水,沃壤宜粟,米汁淅之如脂”而得名,是中国绿色生态小米之乡。米脂有着季度温差、昼夜温差较大的气候特点,适宜种植谷子等杂粮作物。再过月余,这里就将迎来谷子丰收的时节。

△成熟前的谷穗,外表呈现黄绿色。(总台央视记者段德文拍摄)

习近平深谙黄土高原的治理之道。2019年9月18日,他在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上说,“水土保持不是简单挖几个坑种几棵树,黄土高原降雨量少,能不能种树,种什么树合适,要搞清楚再干。”

△山地苹果被当地村民称为致富的“金果果”。(总台国广记者李晋拍摄)

习近平也十分看重陕西生态的深远影响。去年4月,他考察陕西的第一站就是登秦岭。总书记强调,秦岭和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。

正是在秦岭之上,总书记作出告诫:要当好秦岭生态卫士,决不能重蹈覆辙,决不能在历史上留下骂名。要自觉讲政治,对国之大者要心中有数,“不能只停留在口号上”。

△高西沟村党支部书记姜良彪今年6月被评为“全国优秀党务工作者”。(总台央视记者彭汉明拍摄)

针对生态环境修复和改善这一难题,今年4月30日,习近平在主持中央政治局第29次集体学习时指出,要推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,要建立健全生态产品价值实现机制,要科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。

总书记此次考察的高西沟村,走出了一条生态与经济协调发展的路子,也为黄土高原生态保护提供了一面镜子。

△高西沟村民正在谷子地除草。(总台国广记者李晋拍摄)

杨家沟革命旧址:

洞察时代大势 把握历史主动

今年是建党百年,陕西是革命老区。此时此地,鉴往知来。

陕西考察第一天,习近平还来到米脂县城东南23公里处的杨家沟革命旧址。这处旧址曾是中共中央机关转战陕北期间的落脚点。它有着典型的陕北窑洞风格,坐落在黄土高原上。

△俯瞰杨家沟村。(总台央视记者李炜拍摄)

1947年11月22日,毛泽东、周恩来、任弼时率领中共中央机关来到杨家沟村,在这里战斗、生活了约120天。1948年3月21日,他们离开杨家沟,东渡黄河前往河北西柏坡。

△中共中央“十二月会议”旧址。(总台央视记者许永松拍摄)

走进革命旧址,可以看到毛泽东、周恩来等同志的旧居,还有中共中央“十二月会议”旧址。正是在这里,中国共产党迎来了从转战陕北到夺取全国胜利的历史转折点。

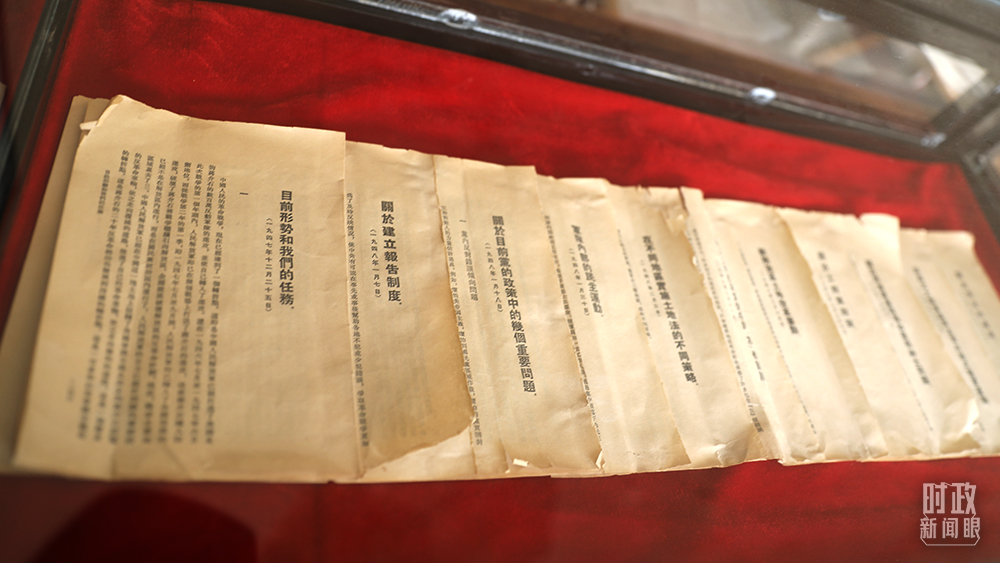

在历史重大转折到来之时,毛泽东预判革命形势、制定正确对策,在杨家沟写下著名的《目前形势和我们的任务》,阐明了我党夺取全国胜利的政治、经济纲领和军事原则。

△毛泽东同志旧居场景还原。(总台央视记者卢心雨拍摄)

△旧居中展示的文物《目前形势和我们的任务》。(总台央广记者刘会民拍摄)

历史的意义在于它告诉我们从哪里来,我们现在身处何方,我们应往哪里去。历史让我们透过前人的经验,明白成功的内在逻辑,获得新的思考和进步。

遥想七十多年前,身处山沟沟里的老一辈无产阶级革命家,端起历史深处的望远镜,打量到了革命胜利的“桅杆”,预见到一个历史的转折点即将到来,而且掌握了夺取最终胜利的“武器”。

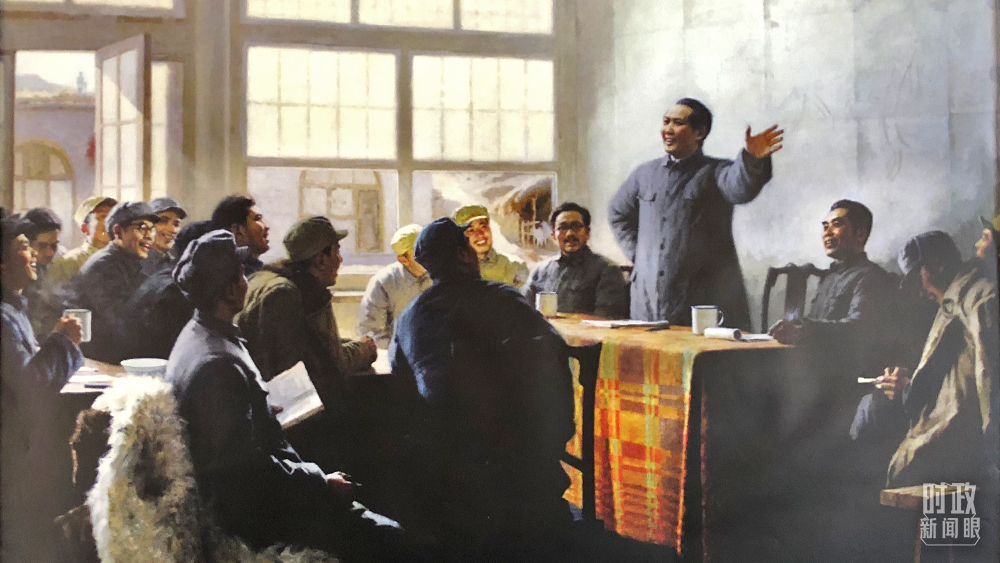

△“十二月会议”场景还原,墙壁上的照片翻拍自画家靳尚谊于1977年创作的布上油画《党的十二月会议》。(总台央广记者刘会民、央视记者许永松拍摄)

“度之往事,验之来事,参之平素,可则决之。”今天的中国共产党人,亦当以史为镜,洞察时代大势,把握历史主动,进行艰辛探索,开创属于我们这一代人的历史伟业。

曙光就在前面,我们应当努力!

监制丨申勇 龚雪辉

主笔丨刘瑞琳 郁振一

记者丨张晓鹏 许永松 王鹏飞 姚瑶 彭汉明 段德文 李炜

视觉丨陈括 张晶 齐欢

编辑丨王继阳 于明立

相关新闻

- 2021-09-14时政微视频丨瞰陕西

- 2021-09-14习近平在陕西榆林考察调研

- 2021-09-14多举措推动中部地区高质量发展

- 2021-09-14习近平在陕西榆林考察调研