从黄沙漫天到绿意葱茏

今年6月17日是第27个世界防治荒漠化与干旱日。

荒漠化被称为“地球的癌症”,是全球生态领域的热点和难点问题。

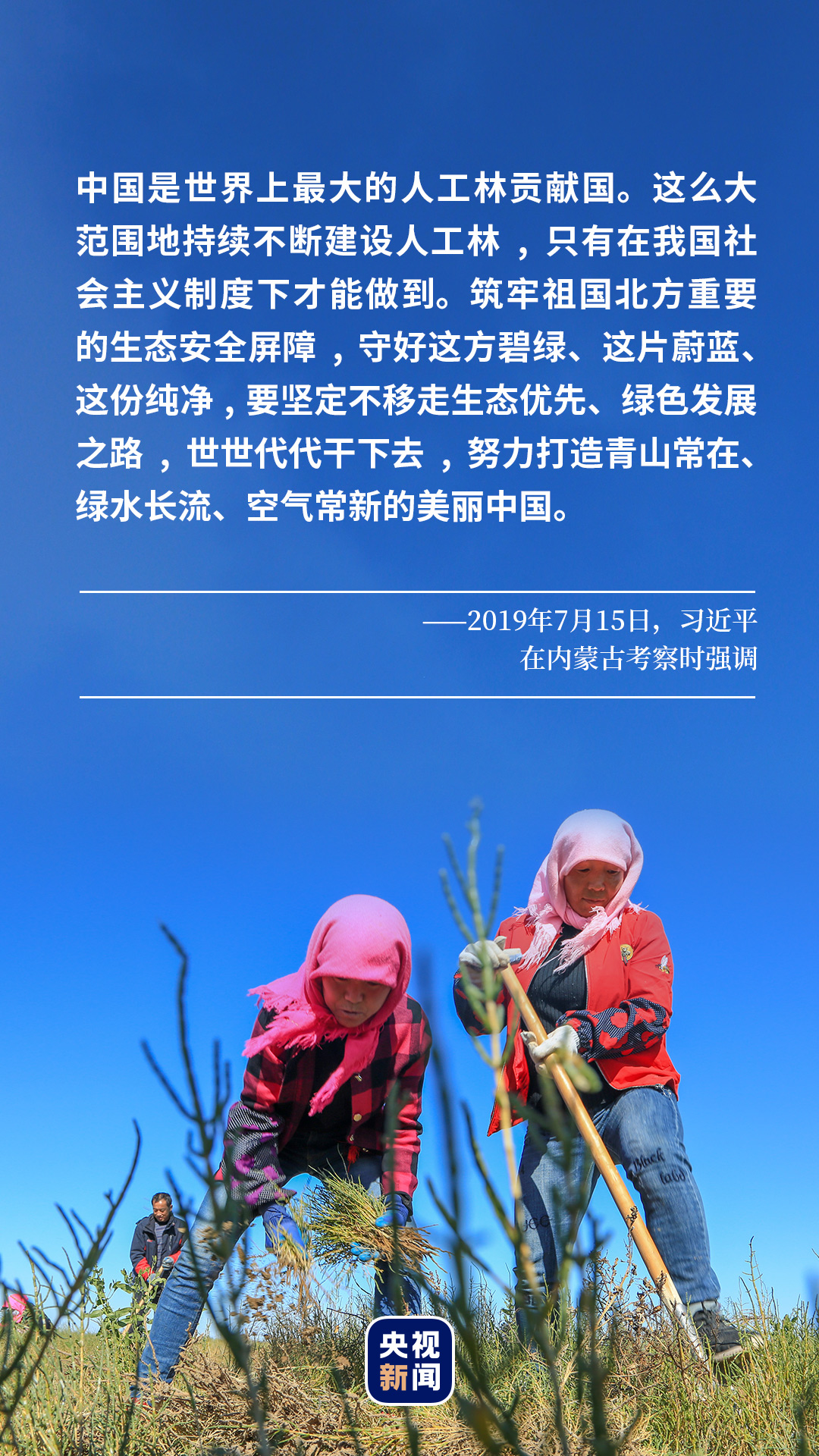

“荒漠化防治是关系人类永续发展的伟大事业。” 2019年,习近平主席在致第七届库布其国际沙漠论坛的贺信中,这样定位荒漠化防治工作。

党的十八大以来,在习近平生态文明思想的指引下,我国在荒漠化治理的道路上勇于探索,创造了让世界刮目相看的“绿色奇迹”。

井背塘,位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗无定河镇萨拉乌苏村,处在毛乌素沙地的南缘。走进这里,随处可见随风摆动的旱柳、葱绿敦状的沙柳、四季常青的樟子松……一片绿意盎然,林草葱郁。

毛乌素是我国四大沙地之一。过去,这里植被覆盖率低,水土流失和风沙侵蚀严重,曾是荒无人烟、风沙肆虐的不毛之地。

1985年,19岁的殷玉珍从陕西省靖边县嫁到这里,新房就是丈夫白万祥搭建的泥草土窨子,放眼四野,沙海茫然无边。要强的殷玉珍咽不下这口气,下定决心要改变这种恶劣的生活环境,“宁愿种树累死,也不能让沙子欺负死”。

30多年来,她持之以恒造林治沙,将毛乌素沙地中的7万亩荒沙地改造成为一片绿海,为当地老百姓撑起了“绿色家园”。

▲ 2021年3月23日,殷玉珍(右)和儿子白国才一起查看松树的生长状况。

2020年全国两会期间,习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时,点赞毛乌素沙地治理成效:“内蒙古干部群众60多年来坚持不懈治理毛乌素沙地,现在治理率达到70%,生态呈现整体改善态势,是很了不起的成绩!”

如今,毛乌素沙地已经实现了由“沙进人退”向“人进沙退”的历史性转变。树木一株株增加,绿色一片片延伸。

“因地制宜,科学规划”是习近平总书记对国土绿化提出的要求。

在甘肃省武威市民勤县城西南20多公里处,是巴丹吉林沙漠南缘。那里曾经是风沙肆虐的地方,如今已变成一片郁郁葱葱的绿洲。成片的沙枣、梭梭等固沙植物交织在一起,顽强地抵抗着百米外的沙丘。

“有了这些防沙植被,眼前的沙丘就很难前进一步。”69岁的民勤县薛百镇茂林村村民马元成说,“自从治沙队员们来到这里,一切都变了样。”

▲2016年11月21日,在巴丹吉林沙漠东南缘的民勤沙生植物园,甘肃省民勤治沙综合试验站工作人员在仿真固沙灌木固沙试验区测量固沙数据。

马元成口中的治沙队员,正是甘肃省治沙研究所的治沙专家们。1959年,为响应全国治沙会议“向沙漠进军”的号召,中国科学院治沙队成立甘肃省民勤治沙综合试验站,开展防治河西风沙危害的科学研究。

60多年来,治沙综合试验站对民勤荒漠绿洲区的水、土、气、生物等进行了长期不间断定位观测,探明了地下水动态变化与防风固沙林的关系,研究了沙旱生植物对气候变化的响应,验证了防风固沙林对沙尘的强大消减能力,测定了多种沙旱生植物的蒸腾耗水量等。

“以前河西地区防风主要依靠杨树,但杨树根系过于发达,导致土壤养分和周边植物光照很受影响。”民勤沙生植物园副主任唐卫东说,“所以近几年大面积开展‘杨改松’项目,用更耐旱、虫害少、不落叶的松树代替杨树,防风固沙效果大幅提升。”

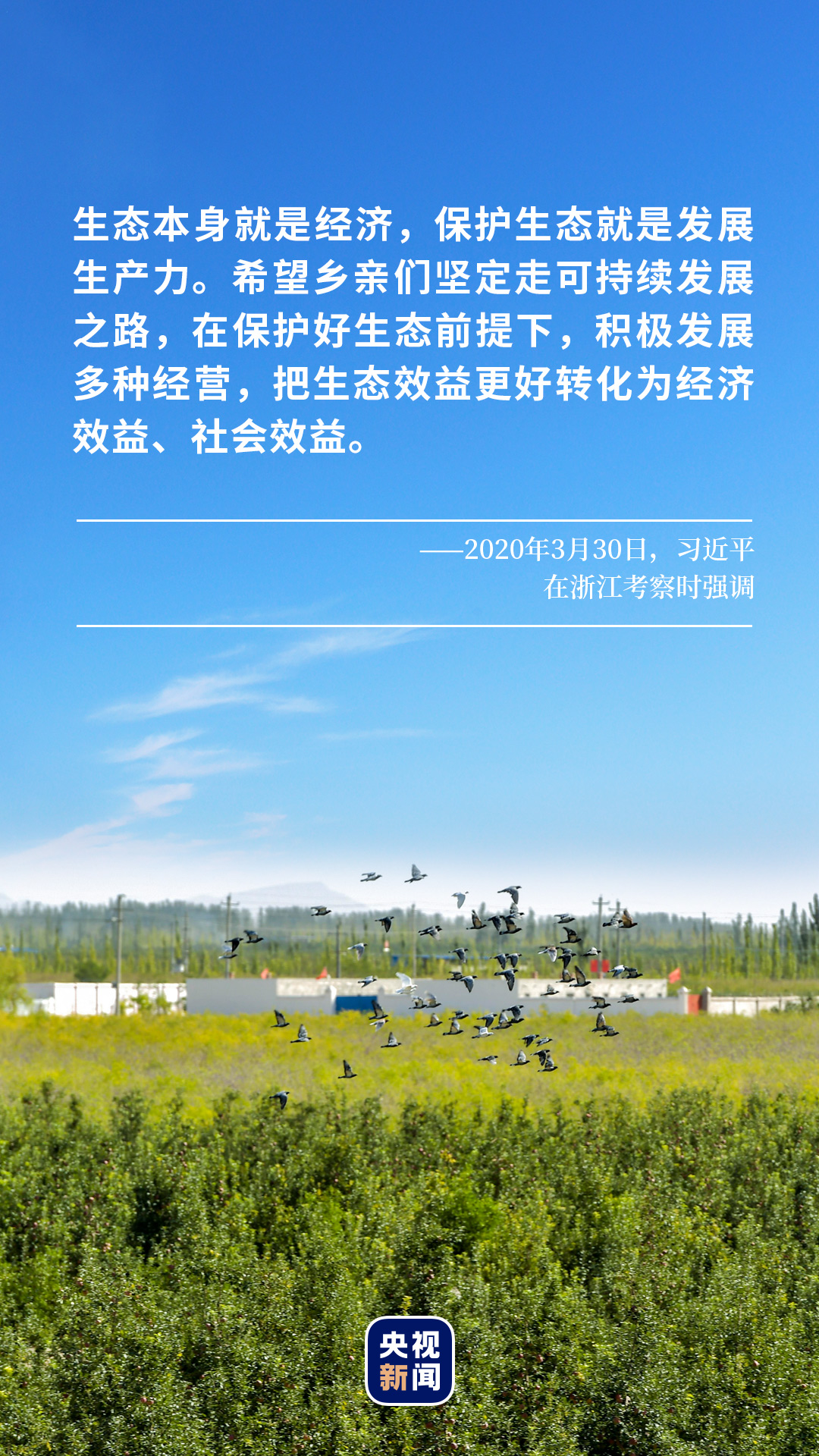

生态本身就是经济,保护生态就是发展生产力。

在内蒙古东部的科尔沁沙地,38岁的蒙古族妇女春梅一家三年前脱贫了。

“沙地绿了,草场好了,收入也多了,日子眼看着越过越好。”看着房前屋后渐渐成林的樟子松、五角枫、杨树,春梅爽朗地笑起来。

10多年前她刚结婚的时候,早上一睁眼看到的、出门踩着的,都是沙。别说动物,草都很少见。

“后来我们把自家130多亩沙地种上了树。”春梅说,“从2016年起,每年春天政府组织治沙造林时,我和丈夫就一起去干活,我种树、浇水每天挣100元,他开拖拉机每天挣400元。”

▲2020年9月14日,内蒙古通辽,科尔沁沙地腹地居民春梅在照看自家的农作物。

如今,坐在新装修的房子里,她掰着手指头算账,眼里亮晶晶的。“我丈夫现在当上护林员,每年工资近3万元。去年,家里栽树获得禁牧和公益林补贴1万多元,还卖了4头牛,收入6万多元……”

经过多年实践,我国荒漠化防治已经走出了一条生态改善与经济发展相结合的现代化路径。

茫茫沙海,片片绿洲,曾经令人生畏的沙漠,正逐步转化成“美丽中国”的新景观。

成果令人欣喜,治沙不能止步。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我们统筹山水林田湖草沙系统治理,科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,开展大规模国土绿化行动,着力提升生态系统质量和稳定性,全力构建人与自然和谐共生的现代化。

相关新闻

- 2021-06-17百集文献纪录片《山河岁月》第二十一集《先生鲁迅》

- 2021-06-17一”到“十二”峥嵘岁月,一图回顾中国“神舟”飞天梦

- 2021-06-17【网络媒体革命老区行】探访新兴铸管股份有限公司:打造绿色生态企业

- 2021-06-17【网络媒体革命老区行】废弃矿区变身生态公园 武安“城市伤疤”披绿重生