2017国家自然科学奖一等奖丨唐本忠:独辟蹊径 原创概念引领光材料发展

光是人类生存不可或缺的重要条件。随时随地获取光,并控制光的行为与功用,是科学家们的不断追求。中科院院士、香港科技大学教授唐本忠在世界上最早提出了聚集诱导发光概念,在光材料研究领域取得重大原创突破,获得了2017年度国家自然科学奖一等奖。

特殊的荧光和磷光材料,仿佛微观世界里彩色的侦探,能够捕捉到风洞试验中大型飞机的薄弱环节,也能让细菌无所遁形,还能追踪人体体内的病变细胞,这便是唐本忠院士的科研成果。

?国家自然科学奖一等奖得主中科院院士唐本忠:包括在关键器件、化学传感、生命科学、健康这些可以做很多的事。

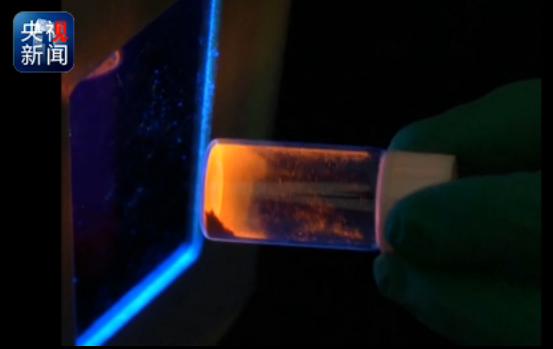

一直以来,发光材料在科研领域受制于人们认识的局限性,很难大规模的广泛应用。德国科学家在60年前发现,发光分子在稀溶液里可以高效发光,但在浓溶液中或者聚集状态也就是固态的状态下,发光能力就极大减弱甚至完全消失。这种聚集猝灭现象,让发光领域的研究者大为挠头。因为很多发光材料都要在固态下使用,比如手机屏幕等。而唐本忠则在一个偶然的实验中发现了完全相反的现象,并进行了深入研究。

?国家自然科学奖一等奖得主中科院院士唐本忠:单个分子它完全不发光,聚集之后它的发光效率非常高,学生偶然看到这个现象,我们觉得很有意思,然后就想办法去理解它。

唐本忠没有放弃一个细微的现象,反而深入研究它背后的规律。最终发现,让平板一样容易聚集的分子,变成类似螺旋桨一样的结构,变身后的分子,呈现出聚集发光的特性。他将这种发光现象命名为聚集诱导发光,英文简称“A IE”。随着这一全新的发现,发光材料一个全新的应用领域大门被打开。

国家自然科学奖一等奖得主中科院院士唐本忠:我们主要是生命健康科学方面的,比如我们可以把癌细胞和正常细胞分开,我们既可以做诊断,也可以做治疗的这些体系,还可以追踪癌细胞是怎么扩散。

十年来,唐本忠院士带领团队在聚集诱导发光领域不断研究。对其原理的理解更加深入和对应用的探索也更为广泛。现在,由我国科学家最先提出的原创性概念,吸引了全球80余个国家和地区超过1500个国际团队进入了这一领域研究。

??国家自然科学奖一等奖得主中科院院士唐本忠:我们还在挑战,挑战的过程可能是很痛苦的,一旦搞清楚之后,就有非常大的满足感,因为你创造新的知识。我们在发光领域能发现这么一个新的现象,提出这么一个新的概念,并且我们能够通过这件事,开拓了一个由我们中国科学家引领的一个新的研究领域,我觉得作为科学家这的确是一种很大的满足。

相关新闻

- 2018-01-082017年度国家科学技术奖励大会丨?国家自然科学奖一等奖:水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计

- 2016-02-25教育部授予47项高校科研成果自然科学奖一等奖

- 2015-02-04工程院院士否认国家自然科学一等奖项目抄袭

- 2015-01-13“透明计算”,凭啥摘得自然科学一等奖

《快乐大本营》放飞 潘粤明白敬亭演技炸裂

《快乐大本营》放飞 潘粤明白敬亭演技炸裂 王嘉尔全新创作主打曲《OKAY》震撼首发

王嘉尔全新创作主打曲《OKAY》震撼首发